人間の体の仕組みについて

人間の体は、さまざまな細胞や臓器、骨、筋肉、神経などから構成されており、複雑な仕組みで動いています。

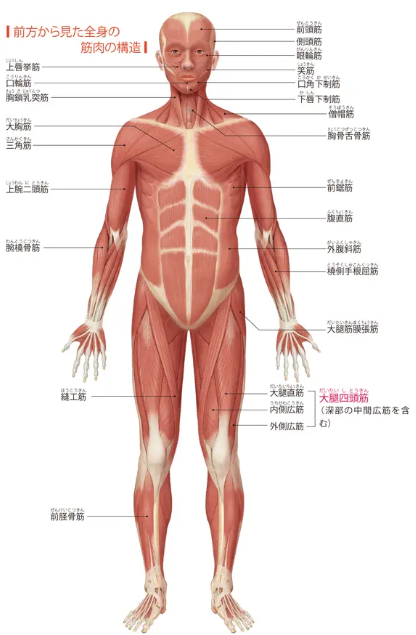

- 脳は、人のからだ全体をコントロールする司令塔のような役割を果たしています。脳が筋肉に命令を出して、筋肉が伸び縮みすることで関節が動いて手足などが動かせるようになります。

- 心臓がポンプの役割を果たして、体全体に血液を循環させます。1分間に約60~80回、1日に10万回以上休むことなく拍動しています。

- 骨があることで、大切な脳や臓器が守られます。骨には筋肉や腱が付着し、骨と骨は関節でつながっています。ちなみに成人の骨の重さは、体重の約15~20%程度で、平均体重の約7分の1(約9kg)です。ただし、体重や体格、性別、年齢などによって異なります。

- 消化吸収された栄養分は、血管を流れる血液によって全身に運ばれます。

- 脳につながっている神経によって、暑さ寒さ、痛みや心地よさなどを感知することができます。

※goo辞書参照

【人間の体の構成】

人間の体は、250~300種類、37兆個にもおよぶ細胞からできていて、炭素原子を主要な構成成分とした生物で、水、酸素、水素、窒素、カルシウム、リン、カリウムなどで構成されています。

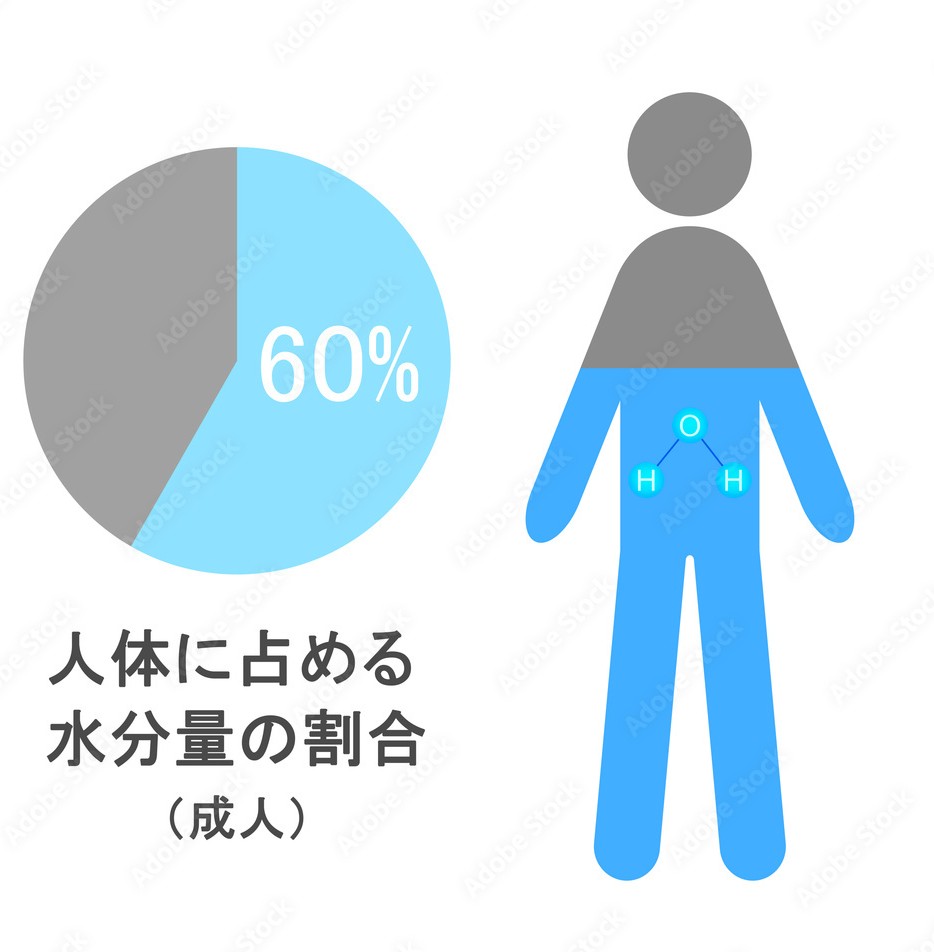

人体の構成要素は、水分(約60%)、タンパク質(約15%)、脂質(約12から20%まで)と表すことができます。

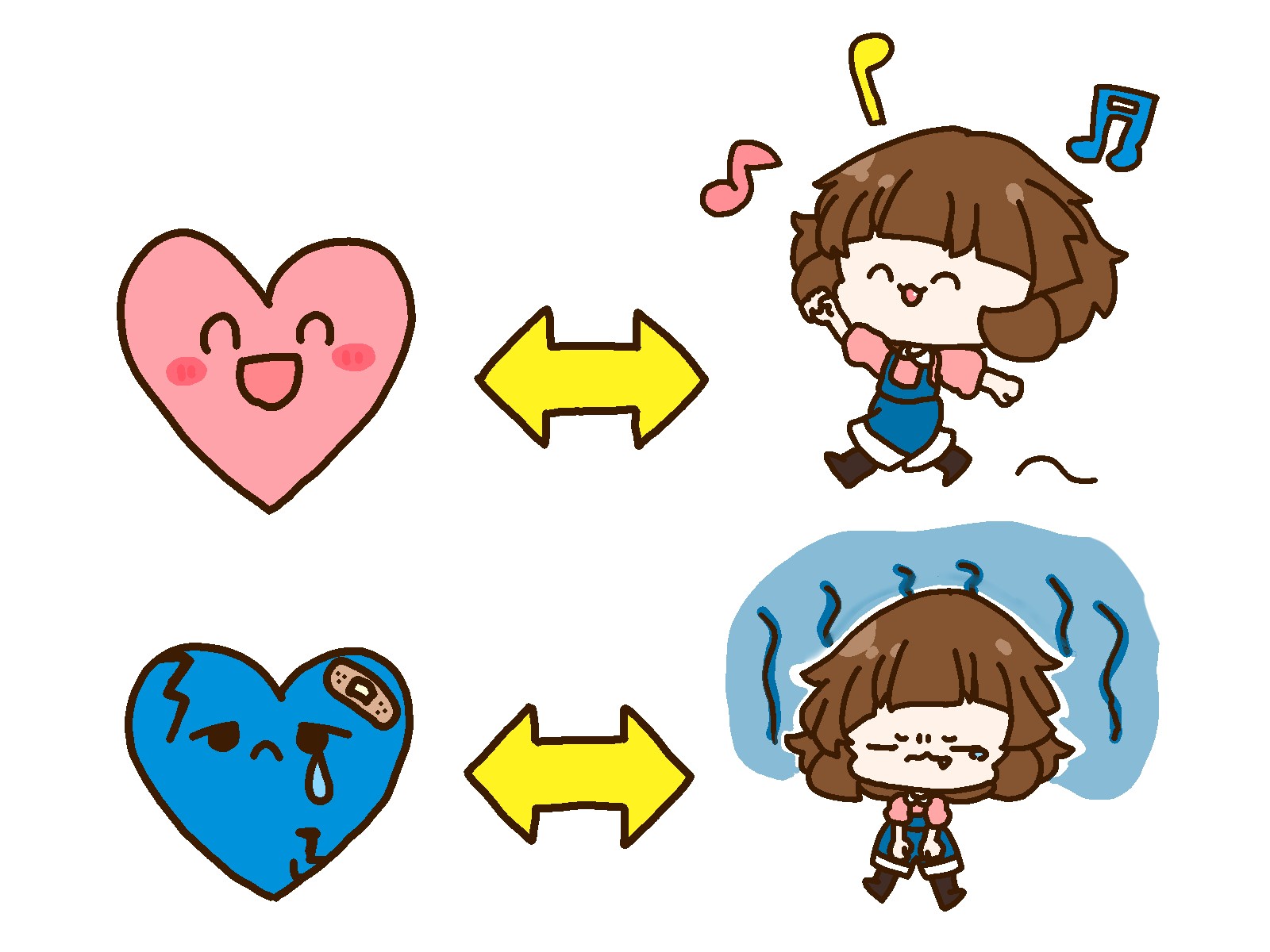

心と体の関係

心と体の相互作用は非常に強く、その人の健康にも影響を与えます。消化器系は心(脳)によって強く支配されているため、不安、抑うつ、恐怖は消化器系の機能に大きく影響します。社会的、精神的ストレスが原因で、糖尿病、高血圧、片頭痛など、たくさんの種類の病気が引き起こされ、悪化します。しかしながら心的要因がどの程度影響しているかは、同じ疾患のある人でも個人差があります。

また精神的ストレスが身体的な病気を引き起こすこともあります。しかし、このようなストレスが関与する仕組みは明らかではありません。ただ感情がある種の身体機能に影響を与えることは明白で、心拍数、血圧、発汗、睡眠、胃酸分泌、便通などが感情の影響を受けます。

またたとえ病気として発病しなくても、ストレスが原因となって身体につらい症状が出ることもあります。これは身体が精神的ストレスに生理的に反応することから生じるものです。例えばストレスから不安感に襲われ、それがきっかけとなって自律神経系に影響を及ぼし、アドレナリンなどのホルモンが分泌されたりします。その結果心拍数や血圧が上昇したり、発汗量が増加したりします。またストレスは筋肉の緊張も引き起こし、首や肩、腰、背中の痛み、凝り頭痛などの原因にもなります。

このように心と体は実に密接な関係があるということがわかります。したがって体を積極的に動かすことはとても重要なことで、気分転換になったり安定した精神状態を維持することが出来るのです。運動すると心身ともに健康になるということは実に理にかなっているということが言えるのです

人体を構成するもの

私たち人間の体を作っている成分のうち最も多いのは水分です。年齢や性別にもよりますが、生後まもない赤ちゃんは、体重の約80%、幼児は約65%、成人男性は約60%、成人女性では約55%が水分です。体重70kgの男性の場合、約42Lの水分を体の中に蓄えていることになります。水分の次に多くふくまれる成分はたんぱく質で、成人男性の場合は、約16%がたんぱく質です。その次に多いのが脂肪(脂質)で、15%。これらのほかに人間の体は、岩や土にも含まれる「ミネラル」を6%ほど含みます。

ではこれらの成分が体の中でどのような働きをしているのでしょうか。

まず、口から体内に入った水分は、腸で吸収された後、血液(体液)なって体の中を循環します。血液は、酸素や栄養分を体の隅々まで運び、いらなくなったものを体外へ排出したり、体温を調節したりする役割を担っています。

たんぱく質は、筋肉や骨、内臓、皮、爪、髪の毛などの主な材料になります。体内に取り込まれたたんぱく質は、小腸でアミノ酸に分解されて吸収されます。その後、筋肉などの材料となったり、体の機能を調整する「ホルモン」や、体内の化学反応を助ける「酵素」、病原体から体を守る「抗体」の材料になったりします。

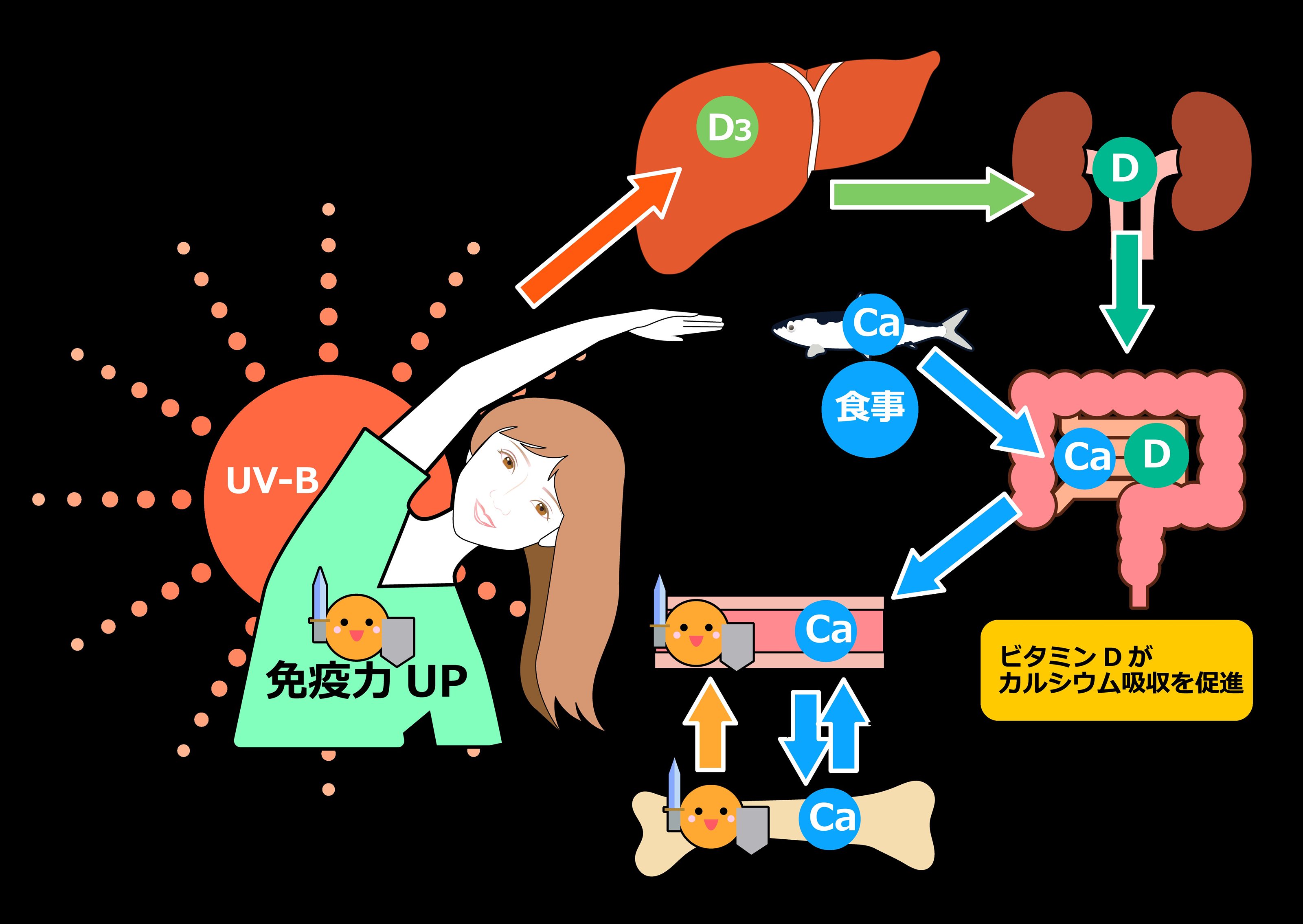

一方成人男性や女性の方が気にする脂肪ですが、ほかの成分と同じように大切な働きをしています。まず、1gにつき約9キロカロリーのエネルギーを放出します。体を寒さから守るほか、ホルモンや細胞膜の材料になる、皮下脂肪になって内臓を守る、油に溶けやすい性質の「脂溶性ビタミン」を吸収しやすくする、といった役割もあります。

ミネラルの種類は全部で114種類。そのうち16種類が人間の体に欠かせない「必須ミネラル」とされていますが、カリウムやカルシウム、鉄、亜鉛は不足しやすいので注意が必要です。たとえばカルシウムが足りないと、丈夫な骨や歯が育ちません。鉄不足は、貧血の原因の大きな要因です。

こうした栄養素は、食事を通して体の中に取りこまれるものばかりです。したがって好き嫌いなくバランスよくいろいろな種類のものを食べることが、健康的な体づくりには重要なのです。